Erfahre alles zum OneLife X und wie er dir bei der Verbesserung deiner Gesundheit hilft.

Kein Filter- wechsel

Spart Abfall und Geld. Einfach ausspülen.

Spart Abfall und Geld. Einfach ausspülen.

Absolut saubere Luft

Filtert 99,99 % aller Schadstoffpartikel aus der Luft (PM10-PM0.1).

Filtert 99,99 % aller Schadstoffpartikel aus der Luft (PM10-PM0.1).

Nahezu

lautlos

Sorgt direkt neben deinem Bett für einen erholsamen Schlaf.

Sorgt direkt neben deinem Bett für einen erholsamen Schlaf.

Hohe Energie-

Effizienz

Verbraucht weniger als eine LED-Lampe.

Verbraucht weniger als eine LED-Lampe.

Schützt die Umwelt

Hergestellt aus schnell nachwachsendem Bambus und recyceltem Kunststoff.

Hergestellt aus schnell nachwachsendem Bambus und recyceltem Kunststoff.

Einzigartiges Design

Fügt sich äußerst elegant in jedes Wohnumfeld ein.

Fügt sich äußerst elegant in jedes Wohnumfeld ein.

Schützt die Umwelt

Hergestellt aus schnell nachwachsendem

Bambus und recyceltem Kunststoff.

Atme absolut reine Luft

Filtert 99.99 % der Schadstoffpartikel

aus der Luft und schützt vor Viren.

Hohe Energie-Effizienz

Verbraucht weniger als eine LED-Lampe.

OneLife X schützt selbst vor kleinsten Luftschadstoffen

Du atmest ca. 17,000 mal täglich und inhalierst dabei etwa 12.000 Liter Luft. Der Großteil dieser Luft enthält Millionen von gefährlichen, schädlichen und sogar tödlichen Schadstoffen und Partikeln. OneLife X kombiniert eine unglaubliche Reinigungsleistung mit dem geringsten Energiebedarf, ohne dass der Filter ausgetauscht werden muss.

OneLife X filtert 30x kleinere Partikel aus der Luft als HEPA Reiniger.

Viren

Bakterien

Pollen

Rauch

Ultrafeinstaub

VOCs

Schimmel

Tierhaare

Jederzeit saubere Luft, ganz ohne Filterwechsel

Die OneLife X Filterbox muss nie ersetzt werden: Sie ist abwaschbar und sogar spülmaschinenfest. Durch den waschbaren Filter belastet der OneLife X die Umwelt nicht mit Filterabfällen aus schwer recyclebarem Plastik. Nachhaltiger und kostengünstiger geht es nicht. Andere Luftreiniger verwenden teure HEPA-Filter, die regelmäßig ausgetauscht werden müssen und hohe Betriebskosten verursachen. Die HEPA-Technologie ist seit mehr als 70 Jahren nicht mehr aktualisiert worden.

- Spare über 200 € im Jahr ohne Filterwechsel

- 100% nachhaltig: Kein Filterabfall & Entsorgungsaufwand

- Einfach auswaschen oder in der Spülmaschine reinigen

- Unser Filter muss niemals ersetzt werden

Zero-Waste-Technologie

Vermeidet hohe Filterkosten und verursacht keinen Filterabfall

- Angaben laut offizieller Molekule und Dyson Unternehmenswebsite

- Stromkosten von 0,32 €/kWh aus Deutschland vom Dezember 2021

Maximalverbrauch: 55 W Molekule Air Mini+ / 40 W Dyson Pure CoolTM TP04

Angenommener Durchschnittsverbrauch: 27,5 W Molekule Air Mini+ / 20 W Dyson Pure CoolTM TP04

Filterkosten laut offiziellem Molekule / Dyson Webshop vom 01.03.2022 aus Deutschland

“Ein revolutionärer Luftreiniger. Er erzeugt das gleiche Plasma, das in unserer Sonne und dem Universum vorkommt.”

“Ein stilvoller Luftreiniger, der den Wartungsaufwand minimiert. Kaum ein anderer Luftreiniger verfügt über diese Eigenschaften.”

“Ich war von der intelligenten Sensorik beeindruckt, die nicht nur die Luftqualität im Haus, sondern auch außerhalb anzeigt.”

Konnten wir dich vom

OneLife X begeistern?

Unsere ZeroOzone Filter Technologie

Revolutionär, leistungsstark & effizient

Dank unserer revolutionären ZeroOzone Technologie werden 99,99 % aller Schadstoffpartikel aus der Luft gefiltert. Selbst die kleinsten Schadstoffe und Erreger, wie Bakterien und Viren, haben keine Chance. Der OneLife X ist mit einem Präzisions-Lasersensor ausgestattet, der Innenraumschadstoffe sowie die Luftfeuchtigkeit und Temperatur erkennt. Sein hocheffizienter Axialventilator erzeugt einen präzisen und gezielten Luftstrom. Er schafft eine hohe Reinigungsleistung mit geringem Stromverbrauch und läuft dabei nahezu lautlos.

ZeroOzone Technologie neutralisiert Viren

Wir filtern 99,99 % aller Partikel aus der Luft - ohne schädliches Ozon zu erzeugen. Selbst kleinste Schadstoffe und Krankheitserreger wie Bakterien und Viren haben keine Chance. Das elektrische Feld zerstört das Spike-Protein und neutralisiert so jedes Virus.

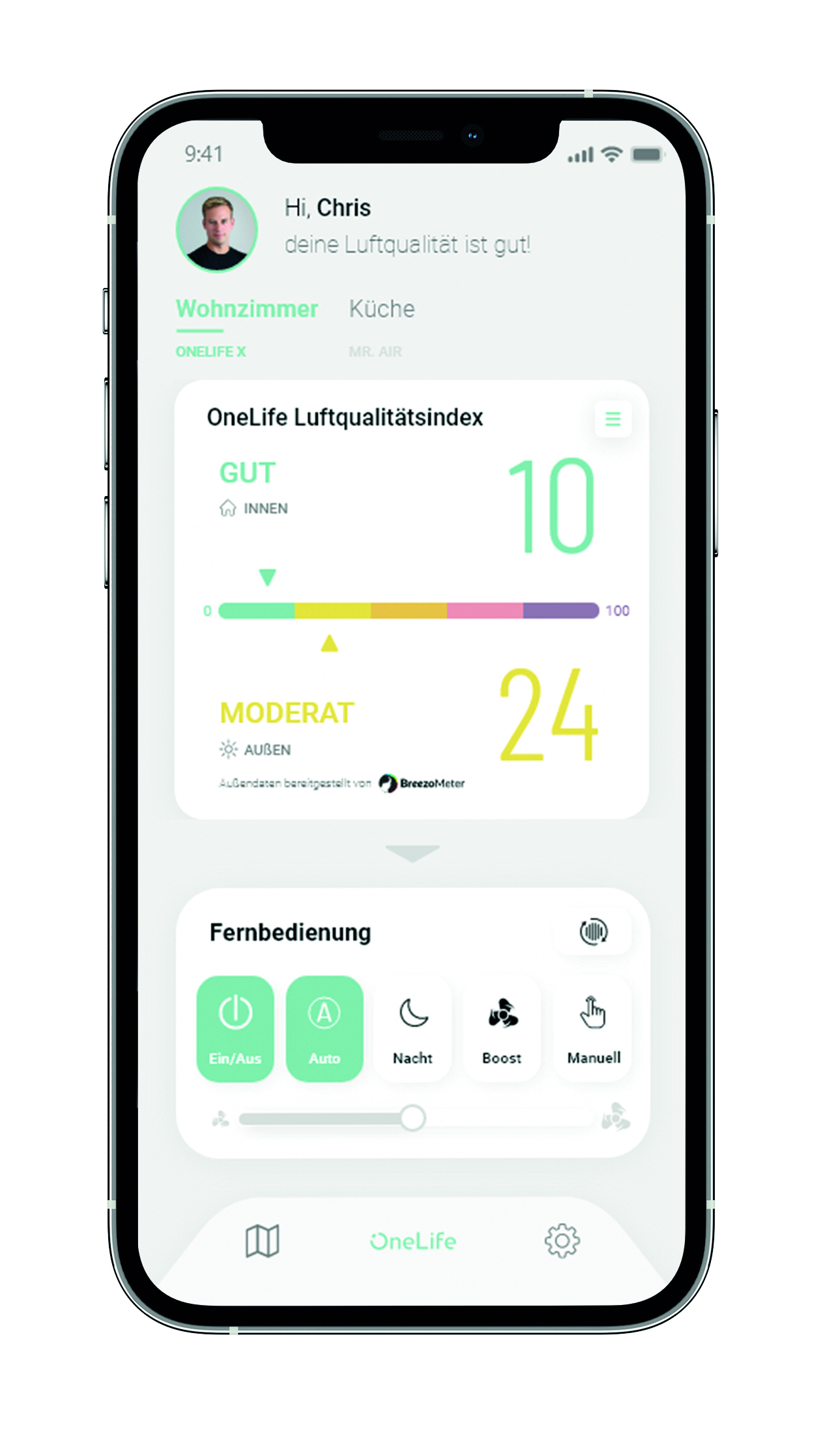

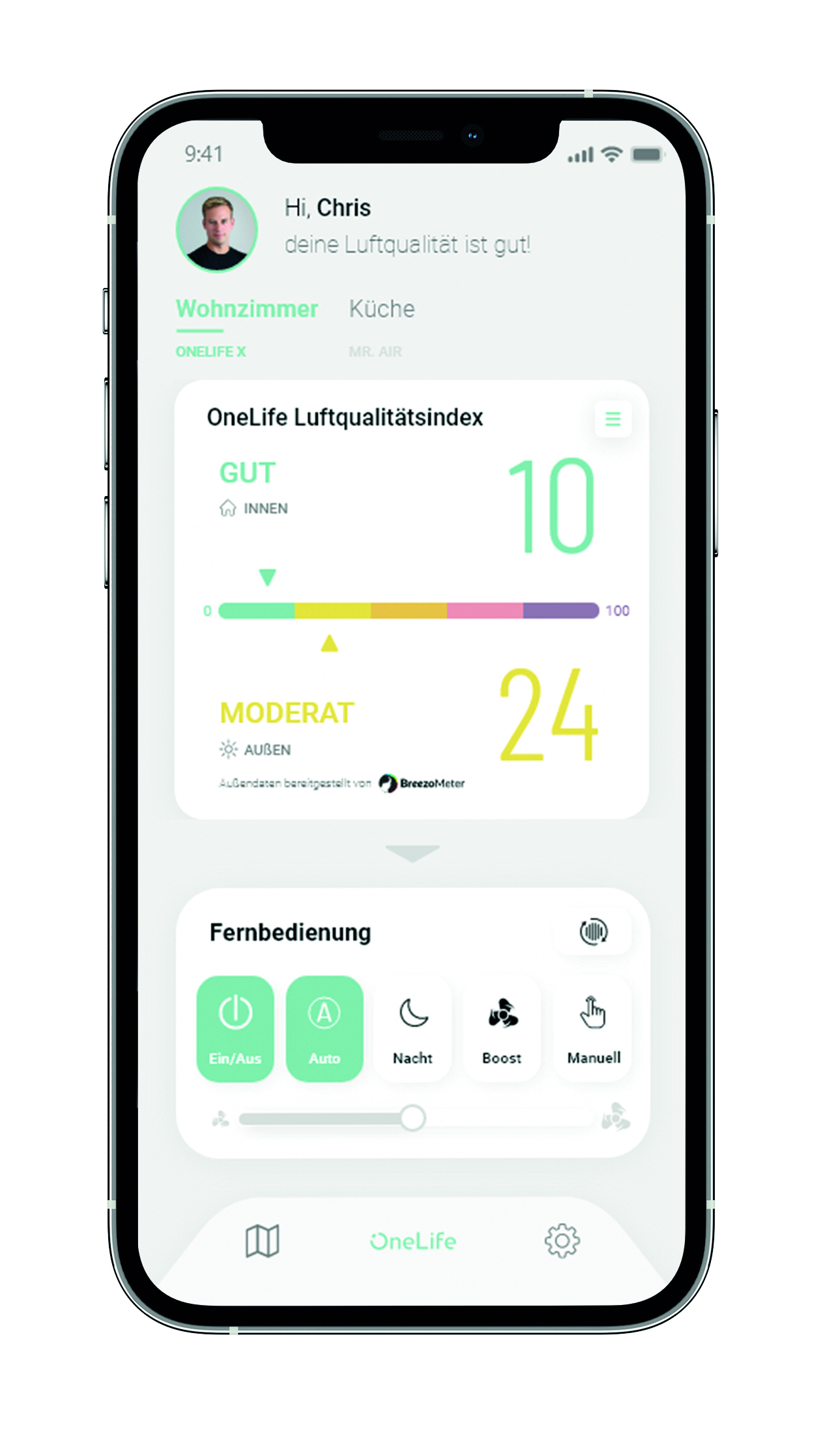

OneLife X App & Smart Home

Steuer deine Luft - einfach & intuitiv

Die OneLife X App liefert dir detaillierte Daten zur Luftqualität in deinen Innenräumen und der Schadstoffbelastung im Freien. So kannst du deine Luftqualität jederzeit mühelos überwachen. Außerdem kannst du in der App dein persönliches Profil anlegen und z.B. Asthma, Allergien oder Haustiere angeben – Der OneLife X passt seine Einstellungen automatisch an deine Bedürfnisse an! Neben den Schadstoffen überwacht der OneLife X auch die Temperatur und die Luftfeuchtigkeit im Raum.

Der OneLife X lässt sich so nahtlos in dein Smart Home System integrieren.

Feinstaubdaten in Echtzeit

Die Karte zur Luftqualität

Die Karte bildet die Luftqualität auf der ganzen Welt ab, basierend auf dem globalen Luftqualitätsindex. So weißt du immer, egal wo du dich gerade auf der Welt befindest, wie gut oder schlecht deine Luftqualität vor Ort ist.

Die Feinstaubdaten der folgenden Länder stehen dir in unserer App kostenfrei zur Verfügung:

Deutschland, Frankreich, Spanien, Italien, Niederlande, Polen, Schweden, Belgien, Österreich, Dänemark, Finnland, Norwegen, Vereinigtes Königreich, Schweiz, Portugal, Griechenland, Tschechien, Bulgarien, Kroatien, Ungarn, Irland, Rumänien

USA, Kanada, Mexiko

Russland, Hongkong, Israel, Japan, China, Saudi-Arabien

derzeit keine Daten verfügbar

Australien, Neuseeland

Newsletter

HEPA war gestern

Die ZeroOzone Technologie ist effizienter, präziser und langlebiger

| Standardfilter (HEPA) | ZeroOzoneTechnologie | |

|---|---|---|

| Der Filter muss mehrmals im Jahr gewechselt werden. | Durch den wiederverwendbaren Filter wird der Filteraustausch überflüssig. | |

| Verursacht Filterabfall und Entsorgungsaufwand. Dies führt zu zusätzlichen Kosten und Umweltschäden. | Ein einziger Filter. Kein Entsorgungsaufwand, kein Abfall. | |

| Der Filter setzt sich schneller zu und kleinste Schadstoffpartikel können nicht mehr im vollen Umfang aufgefangen werden. | Der Wirkungsgrad, gerade bei kleinsten Schadstoffpartikeln, bleibt selbst nach langer Laufzeit nahezu unverändert hoch. | |

| Der Ventilator muss mit einer hohen Geschwindigkeit laufen, um ausreichend Luft durch die Filtermatten zu pressen. | Große Zwischenräume in der Kollektoreinheit sorgen für geringere Luftgeschwindigkeiten, die kaum hörbar sind. | |

| Hohe Ventilatorgeschwindigkeiten erhöhen den Energieverbrauch und die Stromkosten. | Dank der effizienten Ventilatorsteuerung wird sehr wenig Energie benötigt. |

Technische Daten

Ideale Raumgröße: Bis zu 30 m² (CADR 121 m³/h)

Stromverbrauch: 4 – 9 W

Schallpegel: 11 – 39 dB(A) (1)

Abmessungen: 411 x 196 x 190 mm

Gewicht: 4,2 kg

Geschwindigkeitsstufen: Automatik-, Schlaf-, Boost-Modus

Filtereinheit: 117 x 135 mm, Spülmaschinengeeignet (bis 85° C)

Bedienfeld & Konnektivität: Wifi, Bluetooth, Over-The-Air Updates,

iOS & Android App, Alexa, Google Assistant

Sensoren: Lasersensor (PM1/2,5/10), VOC, Luftfeuchtigkeit, Temperatur, Helligkeit

Interesse geweckt?

Getestet durch das unabhängige Institut IUTA

Der unabhängige Labortest von IUTA zeigt, dass „OneLife X pro Stunde durchschnittlich 121 Kubikmeter Luft frei von Partikeln, einschließlich Viren und kleinen ausgeatmeten Tröpfchen, die potenziell mit Viren belastet sind, erzeugen kann. Die Filtrationseffizienz für größere ausgeatmete Tröpfchen ist sogar noch größer, was zu einer CADR von 131 Kubikmetern pro Stunde führt.“ Das IUTA testete auch die Ozonemission und kam zu dem Schluss, dass OneLife X selbst nach 60 Minuten konstanter Reinigung KEIN Ozon in den Raum abgibt. Das Labor stellte fest: „Die Menge des emittierten Ozons liegt mit (1,6 ± 1,8) ppb deutlich unter dem von UL 867-37 festgelegten Grenzwert von 50 ppb.“

Mehr zu uns und unserem OneLife X

Konnten wir dich vom

OneLife X begeistern?

Unsere ZeroOzone Technologie

Revolutionär, leistungsstark & effizient

Dank unserer patentierten OneLife Filtertechnologie werden 99,99 % aller Schadstoffpartikel aus der Luft gefiltert. Selbst die kleinsten Schadstoffe und Erreger, wie Bakterien und Viren, haben keine Chance. Der OneLife X ist mit einem Präzisions-Lasersensor ausgestattet, der Innenraumschadstoffe sowie die Luftfeuchtigkeit und Temperatur erkennt. Sein hocheffizienter Axialventilator erzeugt einen präzisen und gezielten Luftstrom. Er schafft eine hohe Leistung mit geringen Stromverbrauch und läuft dabei nahezu lautlos.

Mehr erfahrenOneLife X App & Smart Home

Steuer deine Luft - einfach & intuitiv

Die OneLife X App liefert dir detaillierte Daten zur Luftqualität in deinen Innenräumen und der Schadstoffbelastung im Freien. So kannst du deine Luftqualität jederzeit mühelos überwachen. Außerdem kannst du in der App dein persönliches Profil anlegen und z.B. Asthma, Allergien oder Haustiere angeben – Der OneLife X passt seine Einstellungen automatisch an deine Bedürfnisse an! Neben den Schadstoffen überwacht der OneLife X auch die Temperatur und die Luftfeuchtigkeit im Raum.

Der OneLife X lässt sich so nahtlos in dein Smart Home System integrieren

Feinstaubdaten in Echtzeit

Die Karte zur Luftqualität

Die Karte bildet die Luftqualität auf der ganzen Welt ab, basierend auf dem globalen Luftqualitätsindex. So weißt du immer, egal wo du dich gerade auf der Welt befindest, wie gut oder schlecht deine Luftqualität vor Ort ist.

Die Feinstaubdaten der folgenden Länder stehen dir in unserer App kostenfrei zur Verfügung:

Deutschland, Frankreich, Spanien, Italien, Niederlande, Polen, Schweden, Belgien, Österreich, Dänemark, Finnland, Norwegen, Vereinigtes Königreich, Schweiz, Portugal, Griechenland, Tschechien, Bulgarien, Kroatien, Ungarn, Irland, Rumänien

USA, Kanada, Mexiko

Russland, Hongkong, Israel, Japan, China

derzeit keine Daten verfügbar

Australien, Neuseeland

Interesse geweckt?

Technologie

Umwelt

Gesundheit

Gesundheit

Erfahre mehr über den Zusammenhang von Leistungsfähigkeit und gesunder Raumluft